解读|《2025组织教练研究》报告:从“经验复制者”到“思维突破者”

在BANI时代的混沌中,教练技术正完成从“锦上添花”到“雪中送炭”的战略跃迁。

- 我的团队很努力,但业绩就是上不去,怎么办?- 公司正在数字化转型,但管理层思维转不过弯来,如何破局?- 新生代员工既要成长又要关怀,传统的命令式管理已经失效,有什么新方法?

这些困扰着当下企业管理者的痛点,正在催生一场关于教练技术的静默革命。

智享会与埃里克森国际教练中心联合发布《2025组织教练调研报告》,揭示了一个颠覆性趋势:教练不再只是那个只会问“你怎么看”的引导者,而是正在转变为能够提供具体业务解决方案的战略伙伴。本文是泰普洛领导力对该报告的解读内容:| 公众号后台回复“组织教练”,看84页报告完整版 |

01

生存压力下的教练技术转型:

从“奢侈品”到“必需品”

市场波动率增长30%,技术创新周期缩短15%,行业竞争强度提升35%——报告开篇就用这组数据勾勒出当前企业面临的严峻环境。在这样的背景下,教练技术的角色正在发生根本性变化。生存压力下的教练技术转型:

从“奢侈品”到“必需品”

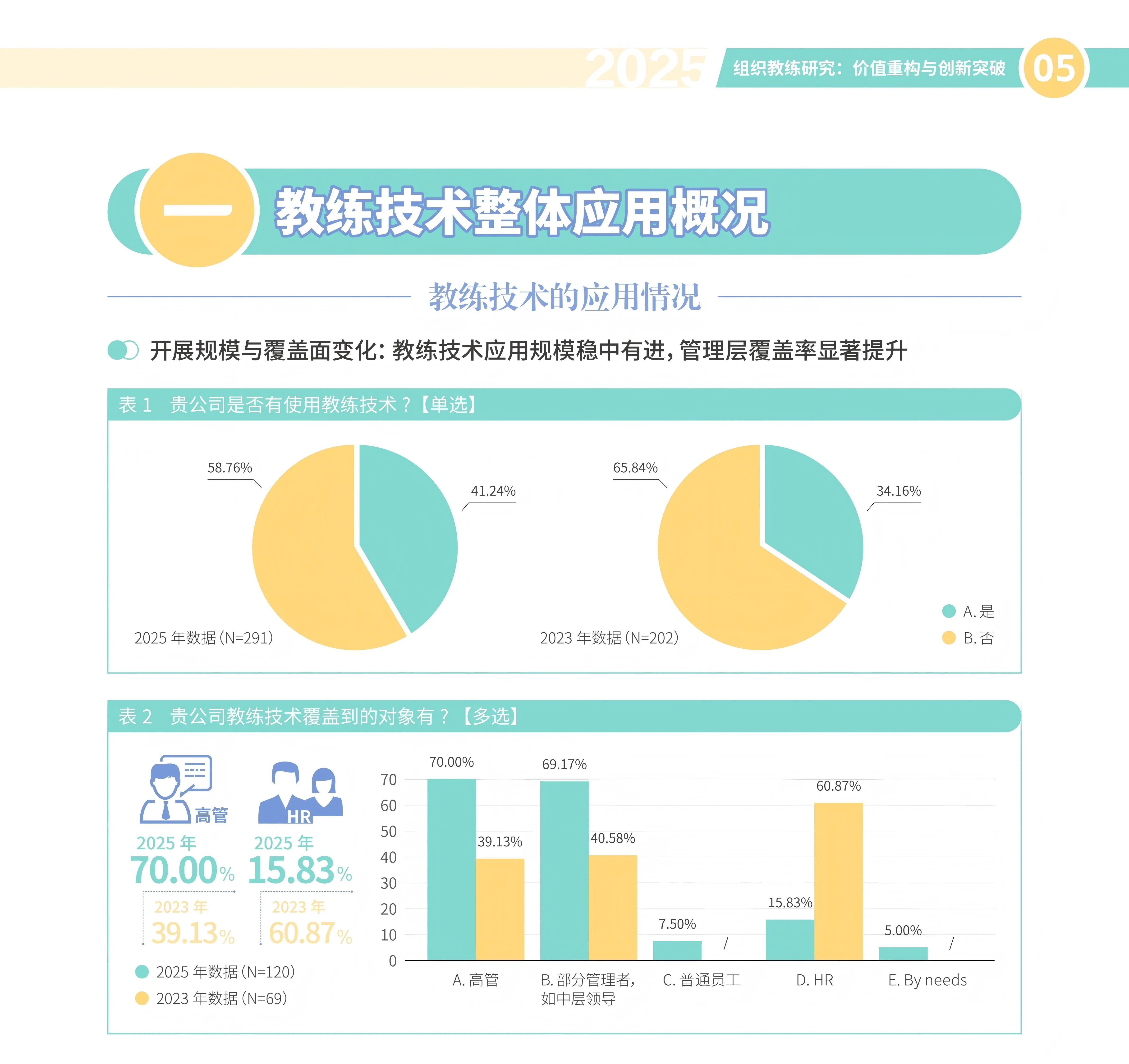

调研数据显示,教练技术在企业中的应用率从2023年的34.16%提升至2025年的41.24%,这种逆势增长背后的逻辑很现实:当外部环境充满不确定性时,企业更需要在内部寻找确定性,而教练技术成为提升组织韧性的关键工具。泰普洛拥有有多位一号位或业务背景的实战派教练,欢迎与我们联系

覆盖对象的结构性调整更能说明问题——高管覆盖率从39.13%大幅提升至70.00%,中层管理者覆盖率从40.58%增长至69.17%。与此形成鲜明对比的是,HR作为覆盖对象的比例从60.87%骤降至15.83%。

这一增一减传递出明确信号:教练技术已从HR推动的“管理工具”,转变为业务部门主动采用的“业务工具”。某制造业企业的HR总监在访谈中坦言:“过去是我们求着业务部门用教练技术,现在是业务老大主动来找我们要教练资源。”

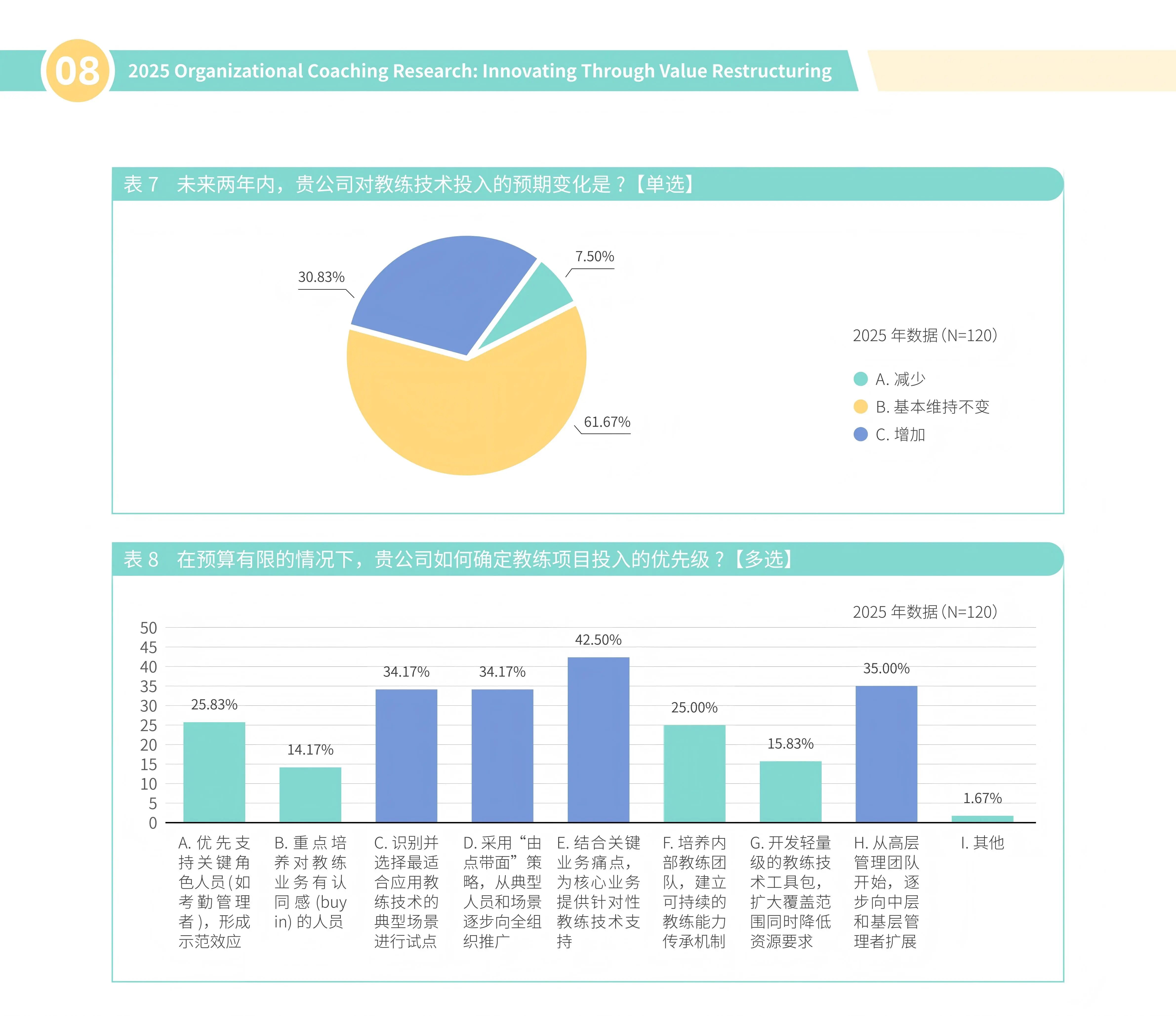

企业的投入策略也体现出极强的务实导向。近半数企业(49.17%)选择小规模试点,并且在预算有限的情况下,42.50%的企业优先结合业务痛点投入。这种“不见兔子不撒鹰”的谨慎态度,恰恰说明企业不再把教练技术当作锦上添花的福利,而是要求它能够解决实际业务问题。

02

教练角色重构:

从“经验复制者”到“思维突破者”

教练角色重构:

从“经验复制者”到“思维突破者”

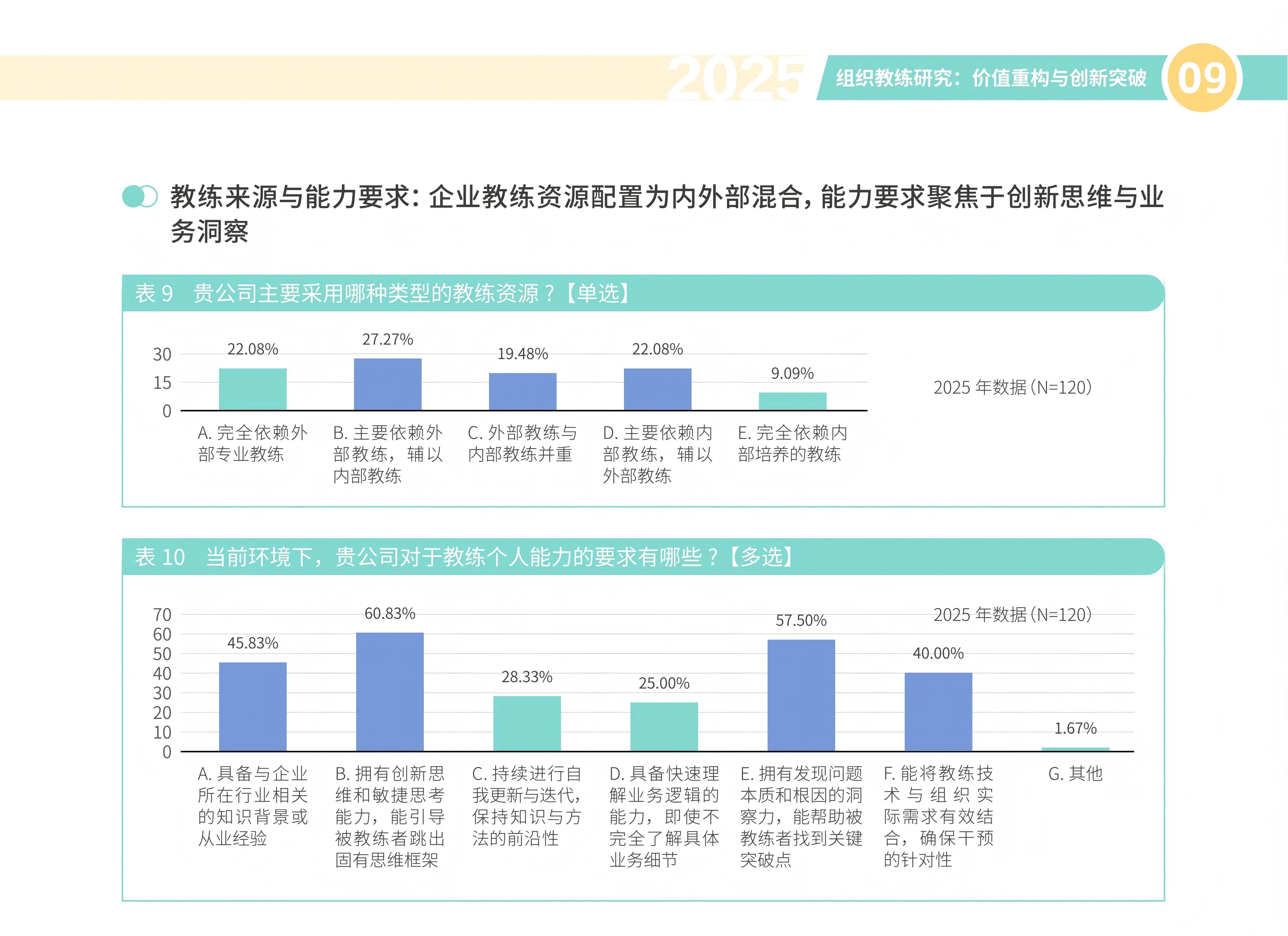

企业对教练能力的要求正在经历根本性转变。调研显示,60.83%的企业最看重教练的创新思维和敏捷思考能力,57.50%的企业强调问题根因的洞察力,而对行业背景知识的需求占比45.83%。

这种变化背后的逻辑很清晰:在经验可能过时的环境中,复制过去成功的价值有限,企业更需要能够帮助团队打破思维壁垒、发现新解决方案的“思维突破者”。

联想的教练选择标准演变很好地诠释了这一变化。与传统注重行业背景和管理资历不同,联想现在更看重教练的多元化经验、独特洞察力和延展性思维能力。

联想全球学习中心的李军远解释道:“我们特别青睐那些职业生涯中跨越不同领域并在每个领域都表现出色的教练——例如从IT开发转向人力资源,又转向咨询服务的专业人士。这样的教练通常具有更强的环境适应性和协同能力。”

BANI时代期望的教练画像已经清晰:拥有跨领域多元化经验而非单一行业背景,具备独特洞察力和延展性思维能力,能够快速适应不同企业文化和管理风格,持续迭代更新自身知识体系,以及深度理解商业逻辑本质的能力。

03

价值重构:

当教练开始“给答案”,他还是教练吗?

价值重构:

当教练开始“给答案”,他还是教练吗?

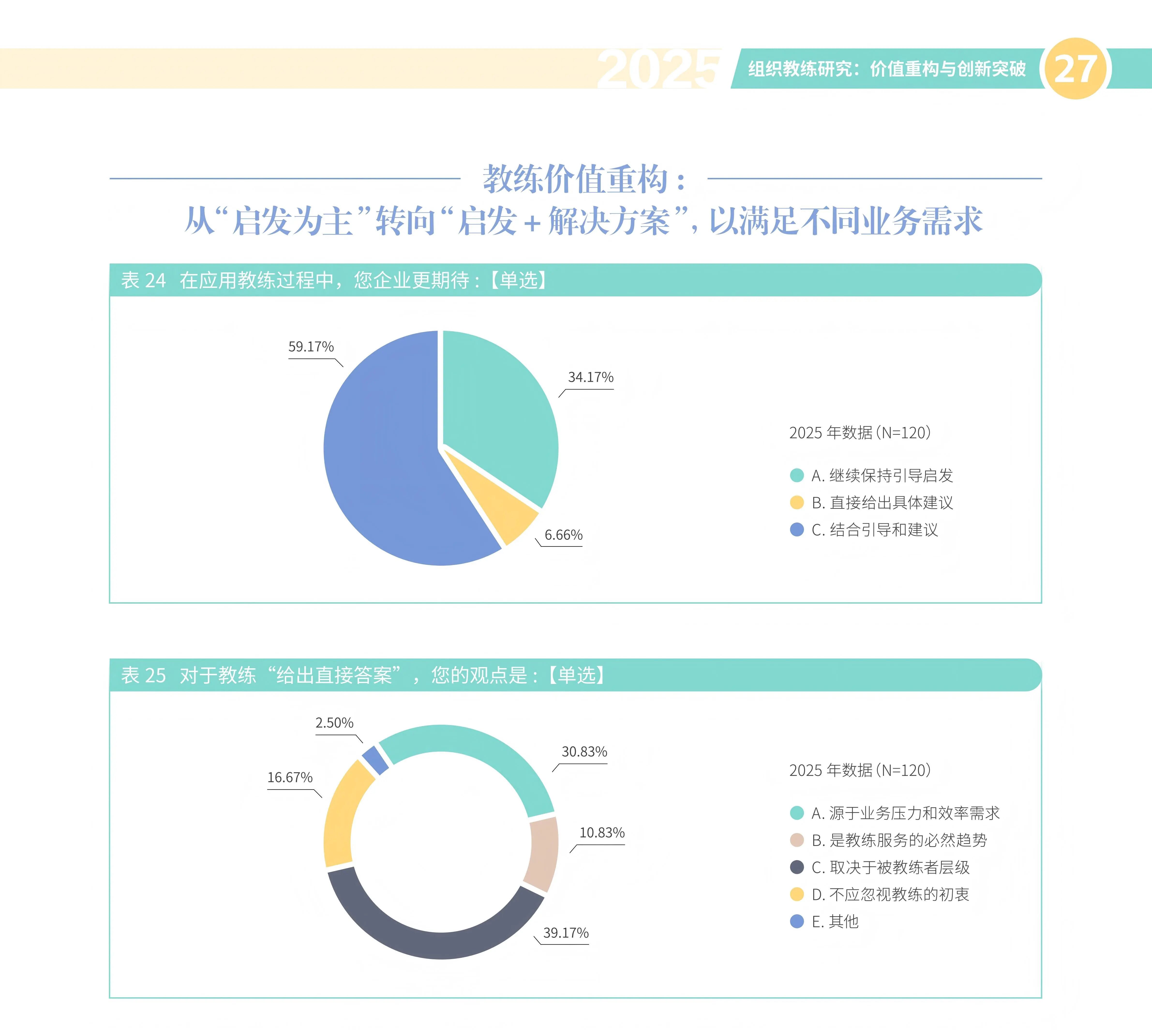

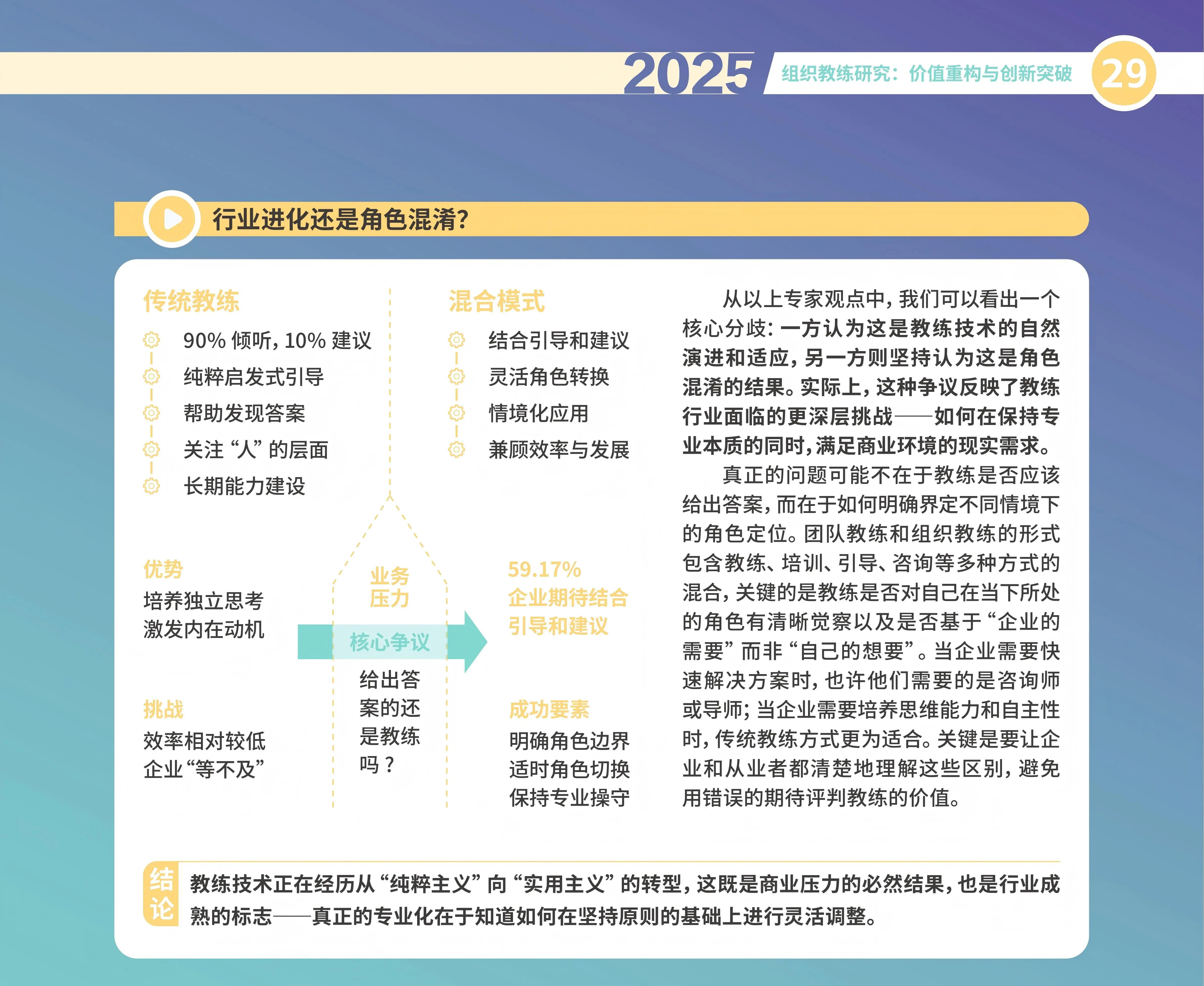

报告中最具争议性的发现是关于教练角色的重新定义。59.17%的企业期待“结合引导和建议”的混合教练模式,只有34.17%的企业希望继续保持纯粹的引导启发。

这一数据在教练界引发了激烈讨论:当教练开始“给答案”,他还是真正的教练吗?

埃里克森中国区及亚太区董事总经理李耀兴对此有着独到见解:“企业对结合教练和咨询方式的期待,本质上反映了其对教练技术赋能范围的更高期望。许多接受过专业教练训练的HR希望通过纯粹教练的方式提供价值,但在企业多样化需求面前,他们也需要基于企业的实际需求,在理想与现实之间寻求平衡。”

博世的实践提供了另一个视角。博世亚太供应链高级经理Patrick认为:“这取决于客户需求的本质。若客户寻求的是咨询服务,则应提供咨询;若需要教练服务,则应以教练方式工作。传统定义中,咨询师模式是‘20%倾听,80%建议’,而教练模式是‘90%倾听,10%建议’。然而,实际工作中客户往往需要两种角色的结合。”

Flex人才管理高级经理杨玉柱则提出了更为清晰的角色界定:“关于教练直接给出解决方案的问题,本质上是对导师(Mentor)和教练(Coach)两种角色认知混淆所致。被教练者如果不了解教练的本质,往往希望直接获得答案,这时他们需要的实际上是导师而非教练。”

这场争论的核心,其实是教练技术在商业环境中如何平衡专业原则与现实需求的永恒命题。

04

应用场景转变:

从“普惠式培养”到“精准化解决”

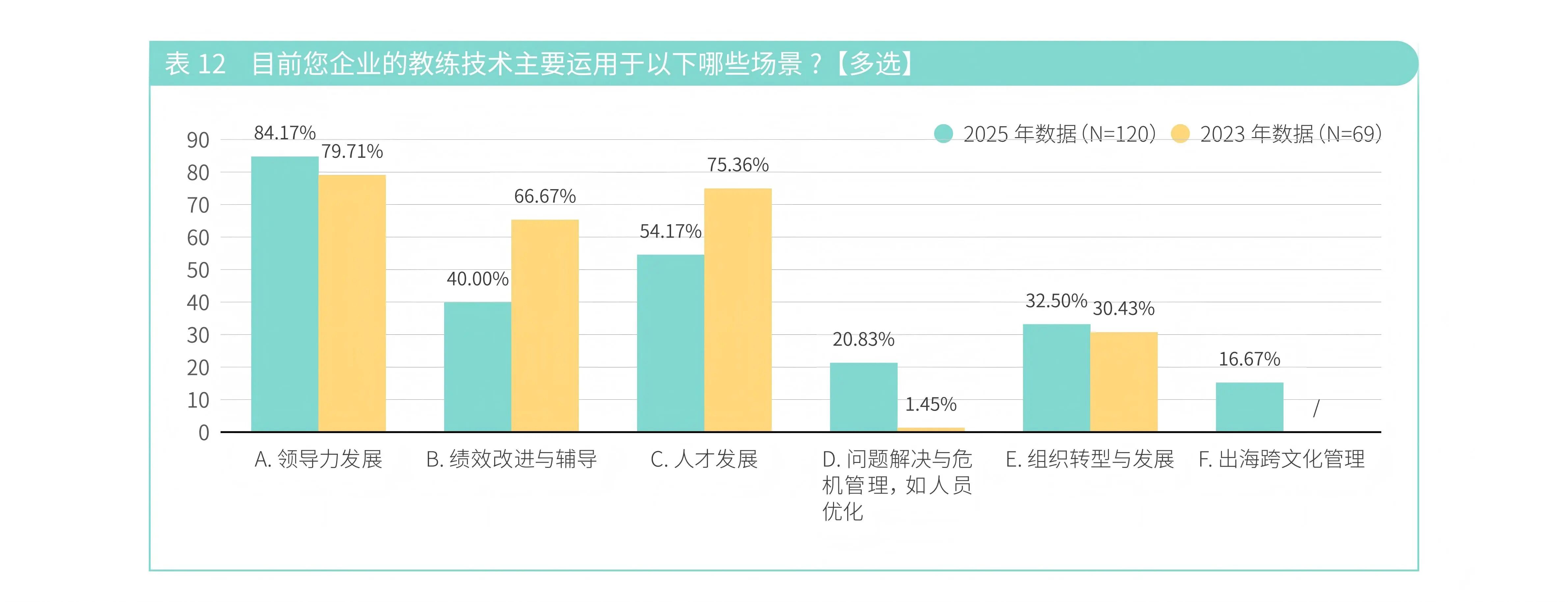

教练技术的应用场景正在经历深刻重构。数据显示,问题解决与危机管理场景从1.45%激增至20.83%,而传统的人才发展应用从75.36%下降至54.17%,绩效改进与辅导也从66.67%降至40.00%。

这种转变体现了企业在生存压力下的理性选择。在资源约束下,企业更倾向于将教练技术投入在能直接产生业务价值的领域。

北京发那科的案例很有代表性。2022年初,该公司某业务团队在从售前技术服务向解决方案转型时,陷入“努力却无效”的怪圈。通过团队教练工作坊,帮助团队成员共同审视新的组织目标,将过往未曾明确表达的困惑与卡点摆上桌面,最终形成了共识的成功图景,并制定了具体的工作推进方法。这个曾经的迷茫团队,在2024年获得了公司优秀团队奖。

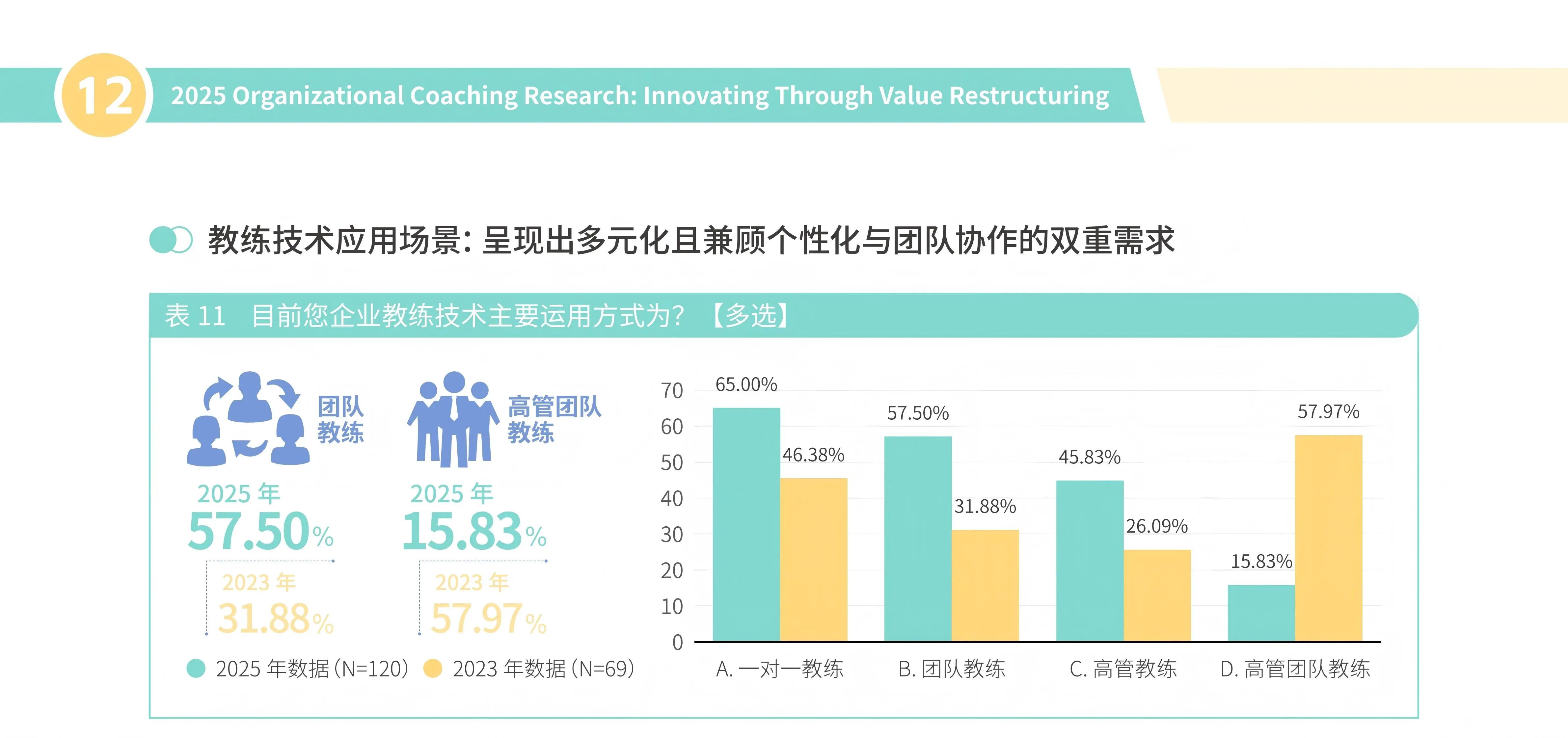

在具体的教练方式上,一对一教练使用率从46.38%提升至65.00%,团队教练从31.88%激增至57.50%,反映出企业对个性化和团队协作的双重需求。而高管团队教练从57.97%大幅下降至15.83%,则可能意味着企业对集体决策效率和个性化需求平衡的重新思考。想体验资深总裁教练一对一的领导者,欢迎与我们联系

中兴通讯财经的实践展示了另一种趋势——将教练技术与韧性培养结合。中兴财经全球人力资源总监徐凡表示:“在内部推广时,我们不再使用‘教练’一词,而是强调‘韧性’。对经营者而言,改善员工情绪状态难以证明直接价值,但提升抗压能力、应对复杂局面的能力则更具说服力。”

05

AI教练崛起:

替代者还是协作者?

AI教练崛起:

替代者还是协作者?

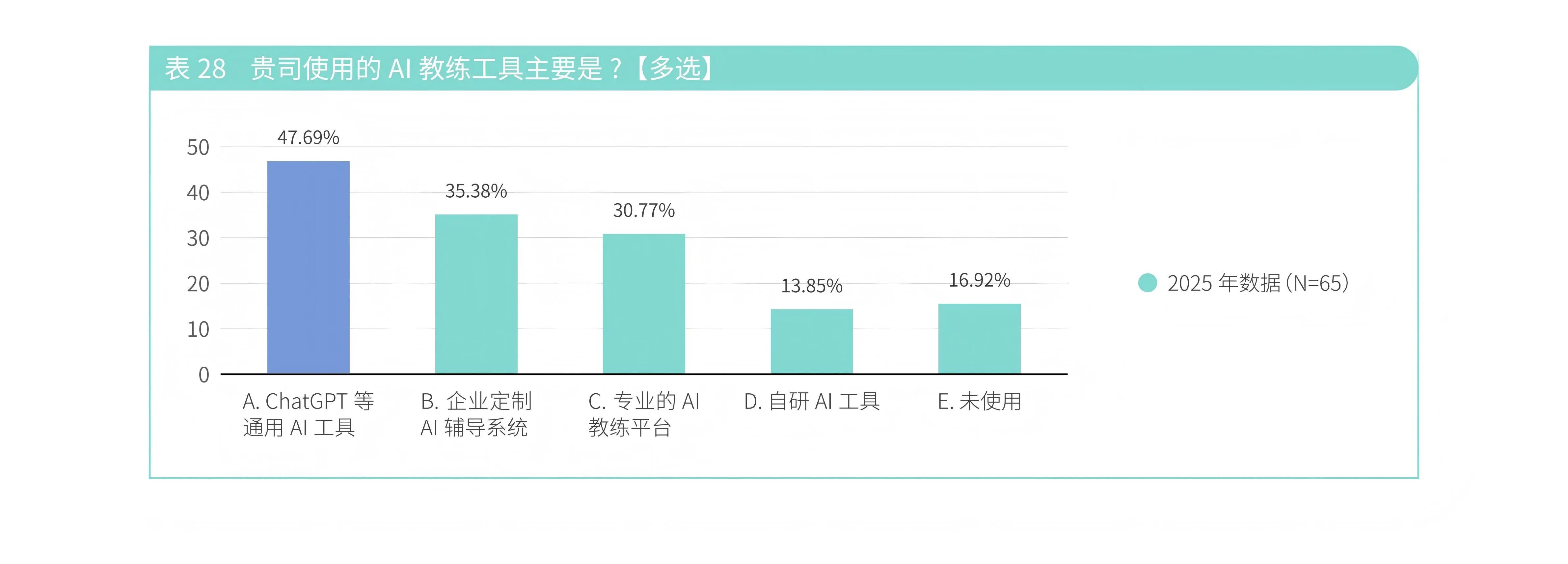

近半数企业(49.17%)将AI Coaching视为最具发展潜力的应用方向,反映出企业对数字化转型的战略重视。然而,当前AI教练的应用仍处于基础阶段——45.83%的企业尚未应用,而已应用的企业主要使用ChatGPT等通用工具(47.69%)

赛诺菲的AI教练实践提供了有益参考。其构建的“业务诊断-AI辅导-萃取方案”闭环,通过三个阶段解决不同层次的问题:

第一阶段:AI业务诊断工具,帮助管理者精准识别业务问题

第二阶段:AI教练辅导,在员工不愿与经理坦诚交流时提供中立对话平台

第三阶段:AI萃取教练,提炼高效绩优员工的实践经验形成解决方案

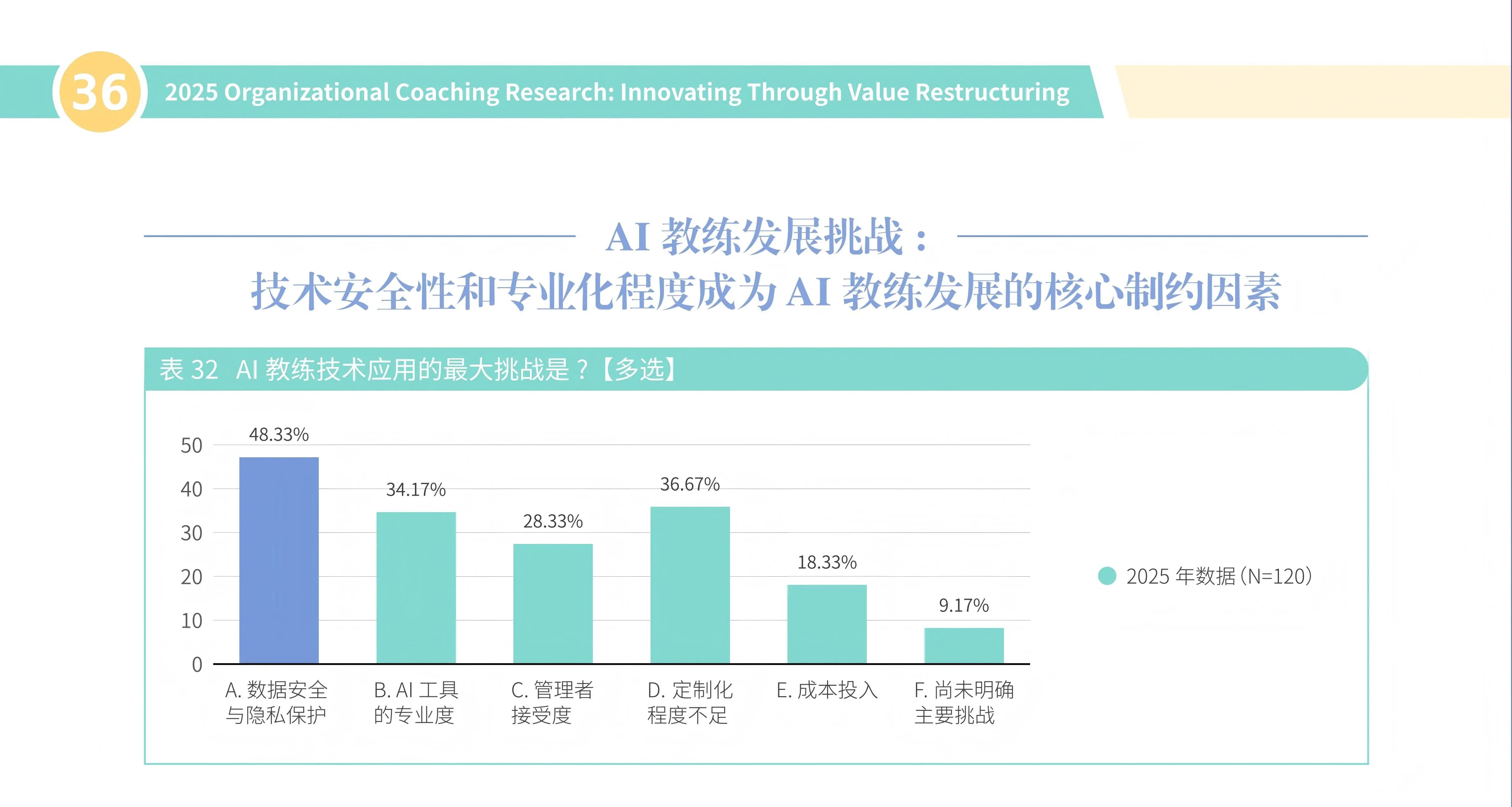

AI教练的发展仍面临明显挑战。48.33%的企业担忧数据安全与隐私保护,36.67%的企业认为AI工具的专业度不足。这些顾虑使得企业在AI教练应用上保持谨慎。

AI教练的发展仍面临明显挑战。48.33%的企业担忧数据安全与隐私保护,36.67%的企业认为AI工具的专业度不足。这些顾虑使得企业在AI教练应用上保持谨慎。

博世的Patrick提出了分层应用的观点:“AI教练适合处理高频、初期阶段的辅导工作,特别是针对基层员工和推广教练文化的场景。但对于高层管理者,应保留专业教练服务,因为专业教练能建立深厚情感连接,在处理模糊、矛盾内容时通过直觉和经验做出判断。”

调研清晰地表明,AI教练与专业教练是互补而非替代关系——AI解决规模化问题,专业教练专注高价值情感连接。| 公众号后台回复“组织教练”,看84页报告完整版 |

调研清晰地表明,AI教练与专业教练是互补而非替代关系——AI解决规模化问题,专业教练专注高价值情感连接。| 公众号后台回复“组织教练”,看84页报告完整版 |

06

效果评估困境:

如何证明“看不见”的价值?

效果评估困境:

如何证明“看不见”的价值?

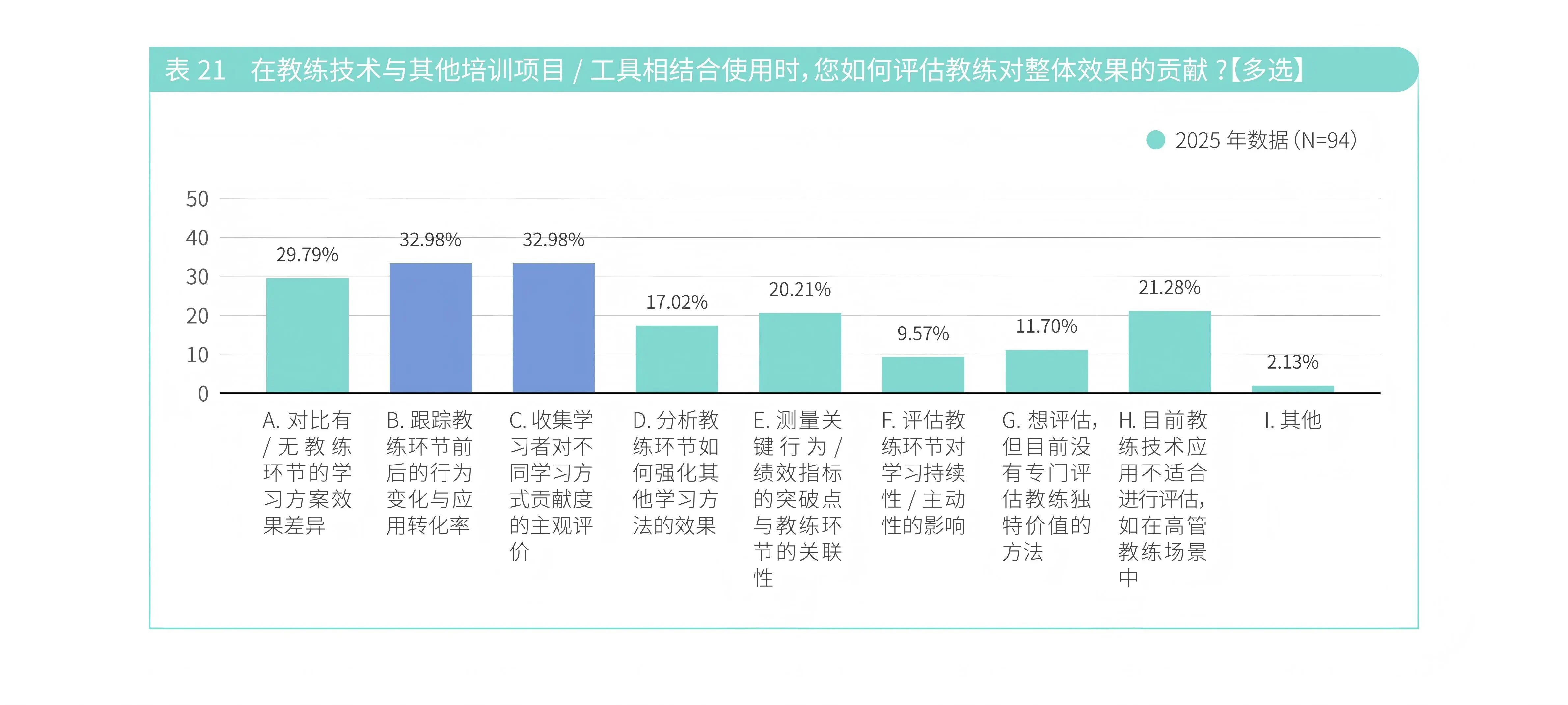

教练技术的效果评估一直是企业面临的挑战。32.98%的企业选择“跟踪教练环节前后的行为变化与应用转化率”,同样比例的企业依靠“学习者主观评价”,而21.28%的企业认为某些场景不适合评估。

这种评估困境源于教练技术价值的独特性——它推动的是思维转变和行为改变,这种转变具有高度个性化和情境化特征,难以用标准化指标衡量。针对这一困境,报告提出了“三层价值证明法”:

适配性价值:精准匹配业务痛点(如数字化转型、组织变革)

催化性价值:通过工具协同(如与OKR、360反馈结合)放大整体效能

可持续性价值:跟踪长期行为改变,实现价值可视化

联想的实践经验提供了另一种思路——通过文化嵌入和日常实践让教练效果自然显现。联想将教练式管理融入日常工作,如在绩效评估中采用询问式沟通,体现为“润物细无声”的管理实践。这种做法巧妙地解决了教练技术推广中的核心矛盾:既要证明价值又要控制成本,既要专业深度又要规模化应用。

联想的实践经验提供了另一种思路——通过文化嵌入和日常实践让教练效果自然显现。联想将教练式管理融入日常工作,如在绩效评估中采用询问式沟通,体现为“润物细无声”的管理实践。这种做法巧妙地解决了教练技术推广中的核心矛盾:既要证明价值又要控制成本,既要专业深度又要规模化应用。

李耀兴指出:“教练的核心价值不仅在于推动思维转变,更在于它能够让被教练者在过程中产生承诺和突破。思维的转变决定行为的转变,而这种转化是可以通过关键行为指标的突破来衡量。”优秀的教练能帮助领导者深入问题根因,建立自我觉察和反思的习惯,欢迎与我们联系

07

个人价值拓展:

从企业职场到生活全场域

个人价值拓展:

从企业职场到生活全场域

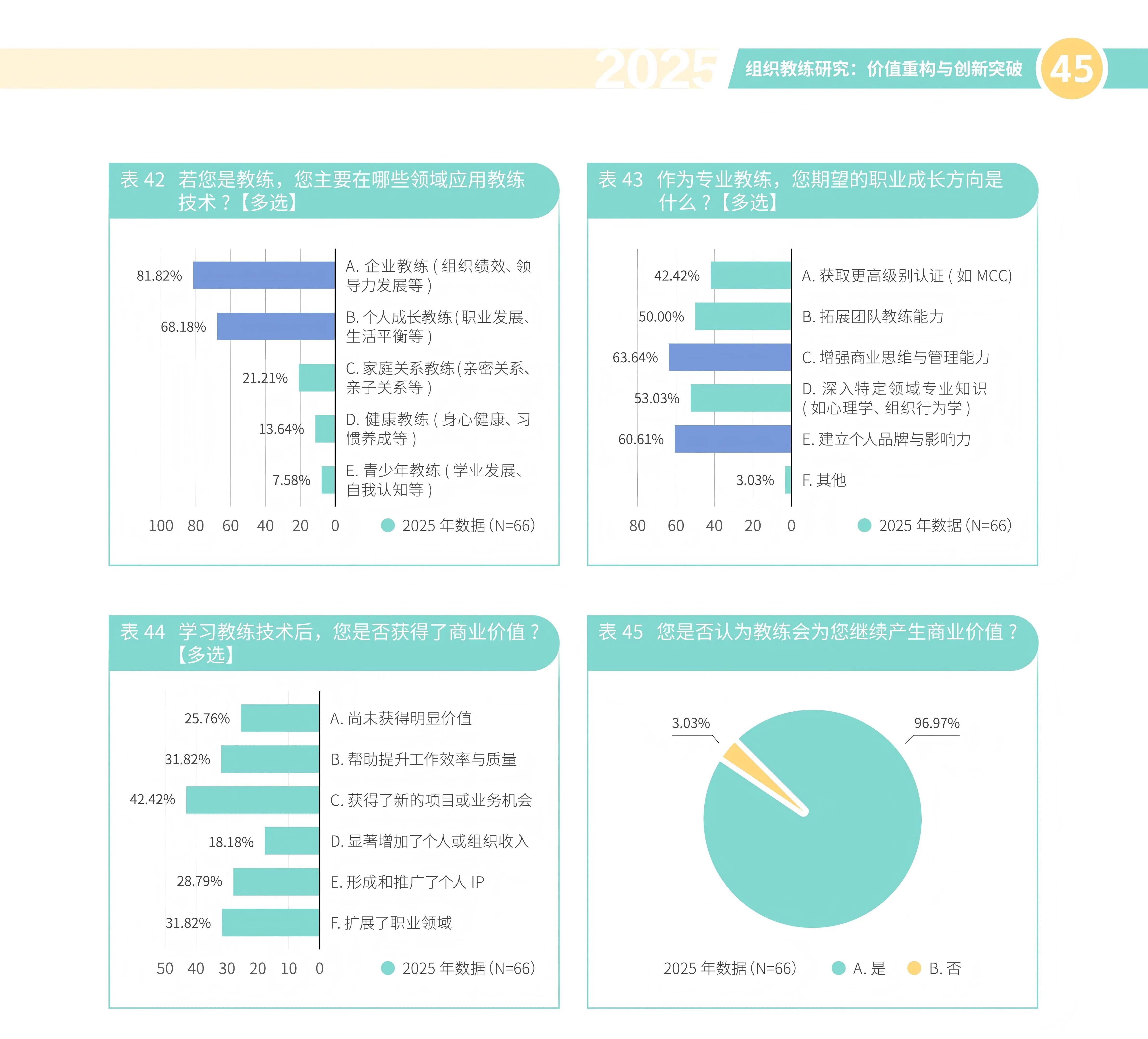

一个值得关注的趋势是,教练技术正在突破企业场景的边界,向个人生活领域延伸。调研显示,虽然81.82%的教练个人主要应用在企业教练领域,但个人成长教练占比68.18%,家庭关系教练(21.21%)、健康教练(13.64%)和青少年教练(7.58%) 也显示出发展潜力。

博世的Patrick分享了在家庭关系中应用教练技术的经验:“虽然教练原则通常不建议对亲密关系进行正式教练对话,但教练思维和技巧可以自然融入日常交流。实践表明,与家人的沟通中,刻意设定的‘教练对话’往往效果有限,因为亲密关系不容易被感知为带有意图的引导。相反,自然融入的教练式回应效果更佳。”

Flex的杨玉柱认为:“教练既是一门技术,也是一种艺术,更是一种生活方式。当教练成为生活方式时,可以在各个层面进行应用。教练强调的核心是定慧的个体不被外界环境影响,保持冷静并做出理性决策。”

这种跨领域应用的趋势,不仅拓展了教练技术的价值边界,也为教练个人提供了更广阔的职业发展空间。96.97%的教练认为教练技术会继续为他们产生商业价值,这种信心很大程度上来自于应用场景的多元化。

Flex的杨玉柱认为:“教练既是一门技术,也是一种艺术,更是一种生活方式。当教练成为生活方式时,可以在各个层面进行应用。教练强调的核心是定慧的个体不被外界环境影响,保持冷静并做出理性决策。”

这种跨领域应用的趋势,不仅拓展了教练技术的价值边界,也为教练个人提供了更广阔的职业发展空间。96.97%的教练认为教练技术会继续为他们产生商业价值,这种信心很大程度上来自于应用场景的多元化。

教练技术不再只是HR工具箱中的一个选项,而是成为企业在不确定环境中寻找确定性的导航仪。

从“思维突破者”到“业务解决方案提供者”,教练角色的蜕变回应了时代的呼唤。当中兴通讯财经不再使用“教练”一词而强调“韧性”,当联想寻求具有“延展性思维能力”的教练,当赛诺菲用AI教练实现绩效辅导的规模化——我们看到的是一个专业领域为适应商业环境而进行的自我革新。

未来的教练生态将是一个多元共生的系统——AI教练处理标准化问题,人类教练专注情感连接;内部教练理解业务,外部教练提供新视角;企业场景解决业务问题,生活场景促进个人成长。

正如一位参与调研的HR总监所说:“在变化成为唯一常态的时代,教练技术可能是那个帮助组织和个人‘在混沌中找到方向’的稳定器。”这个过程充满争议与挑战,但正是这些张力,推动着教练技术不断突破边界,实现价值的重构与创新突破。| 公众号后台回复“组织教练”,看84页报告完整版 |

泰普洛领导力,作为国内早期提供高管教练服务的专业咨询机构之一,从2005年开始,我们就开始为CEO和高管提供教练服务。泰普洛的资深教练,有明显的特征:

大部分教练是具有丰富企业实战经验的前任CEO或核心高管 能感同身受理解一把手的困惑和卡点 能对CEO启迪思维、激发潜能,并切实解决战略和决策等难题 能切实督促CEO落实行动计划和承诺,同时关注CEO的事业和生活平衡 有别于商学院、总裁班和领导力培训的独特之处,泰普洛领导力的CEO教练服务以结果为导向,为企业决策者带来纵观全局和系统的领导力,帮助每一位需要自我提升的CEO,成为更优秀的领导者。

如果您是一位常感孤独和焦虑的CEO

如果您希望在成长路上得到资深教练的加持

如果您也希望打造领导力驱动组织

or其它领导力潜在需求

请扫码预约泰普洛专业教练

如有疑问,欢迎咨询

Ivana:18918323203(同微信)

如果您希望在成长路上得到资深教练的加持

如果您也希望打造领导力驱动组织

or其它领导力潜在需求

请扫码预约泰普洛专业教练

如有疑问,欢迎咨询

Ivana:18918323203(同微信)

- 点击下方关键词,了解更多报告解读 -

下一篇:重温德鲁克“决策五要素模型”,在AI洪流中保持决策清醒