非暴力沟通公式:观察、感受、需要、请求

在生活和工作中,语言的暴力,如指责、嘲笑、否定、说教、贴标签,无所不在。从某种意义上说,语言暴力的伤害更胜于肢体暴力。我们习惯用言语表达,却很少真正沟通。很多关系的破裂,不是因为分歧太深,而是因为缺乏理解。

马歇尔·卢森堡博士提出,沟通不仅是一种技巧,更是一种意识——一种以尊重、理解与同理为核心的生命方式。

纷繁复杂的职场与人际关系中,冲突与误解往往并非源于目标不同,而是因为表达方式失效。语言本可以连接,却常常成为隔阂。非暴力沟通并不是“温和说话”的策略,而是一种让人从防御与评判中解放出来的觉察力。

本文基于马歇尔·卢森堡博士的《非暴力沟通》一书的核心内容,进行精编。学会这门“以理解为核心的语言”,不仅能改变人际关系,更能改变我们看待世界的方式。

以下内容,敬请enjoy:

语言暴力从哪儿来?其实是因为我们的某些语言和表达方式,虽致力于满足某种愿望,却忽视对方的感受和需要,最终导致彼此的疏远和伤害。

非暴力沟通能指导我们转变谈话和聆听的方式。它涵盖了四个关键要素:观察、感受、需要、请求,提供了一种让对话重新回到理解与建设的路径。

▶▷非暴力沟通的第一个要素:观察

——不带评判地看清事实

非暴力沟通的第一个要素是区分观察与评论。我们要清楚地观察有哪些所见、所闻和所触,正影响着我们幸福,而不夹杂任何评论。

人们在日常交流中,常把观察与评价混为一谈。比如说“你总是迟到”、“他太懒了”、“这孩子不懂事”。这些话听起来像事实,其实是带有标签的判断。

当我们想要清晰且诚恳地向他人表达我们的状态时,“观察”是一个重要的要素。如果我们在观察中夹杂着评论,人们便不那么容易真正听见我们想要表达的内容,反而会听到批评,甚至产生抗拒心理。

真正的观察,是不带评判地陈述可以被验证的事实。在管理场景中,这样的表达能让讨论聚焦于事实本身,而不是引发情绪反应。

非暴力沟通并不要求我们保持完全客观,不做任何评论。它只是强调,我们要区分观察与评论。非暴力沟通是一个动态的语言,它不鼓励一成不变、一概而论的陈述。

领导者若能用“事实语言”取代“情绪语言”,冲突往往会减少,问题也更容易被解决。

▶▷非暴力沟通的第二要素:感受

——觉察情绪,而非指责他人

非暴力沟通的第二个要素是如何表达内心的感受。心理治疗师罗洛·梅认为:“成熟的人能捕捉到感受的细微差别,不论是强烈热忱的,还是微妙细腻的,就好像聆听交响乐的不同乐章。”然而对许多人来说,我们所能体会的感受就如他所描述的,“像军号上的音符一样单调”。

许多人习惯于压抑或掩饰自己的感受,尤其是在冲突中。真正的感受应当直接表达情绪,如“我感到伤心”“我觉得不安”。允许自己表达感受、袒露脆弱,也会有助于化解冲突。

卢森堡强调,感受的根源不在于他人的行为,而在于我们自身的需要是否得到满足。因此,表达感受不是指责对方,而是坦诚地呈现自己的内在状态。

愤怒、焦虑、失落,都是需要的信号。当下属在会议中反驳意见时,如果能先停下来觉察自己:“我为什么感到恼火?是因为我渴望被理解、被尊重吗?”这种内在对话能让人从反应中抽离,回到理解。

非暴力沟通强调区分感受与想法,“我觉得你不重视我”是想法,而“我感到失望”才是感受。情绪的清晰表达能让对话更真实,而不是在隐秘的责备中恶化。

表达感受需要练习,你可以建立属于自己的词汇库。这样有助于我们表露情感,让他人明白我们的内心感受,从而更了解我们的需求。

学会观察,学会表达自己的感受,这是非暴力沟通良好的开始。

▶▷非暴力沟通的第三要素:需要

——理解情绪背后的根源

感受源于我们自身的需要,在表达完成感受后,我们可以说出自己的真实需要。

当我们评判、批评、分析或判断他人的言行时,实际上是在用疏离生命的方式表达自己的需要。

如果有人说:“你从不懂我。”他真正的心声是渴望得到理解。如果太太说:“这星期你每天都工作到很晚,相比我,你更爱工作!”那她在诉说的是,亲密的需要未能得到满足。

当我们通过评判、判断和想象等方式间接地表达自己的需要时,他人很容易认为我们在批评他们,并随之启动自我辩护和反抗。我们越能直接说出感受以及相关联的需要,他人也越有可能对我们做出善意的回应。

不幸的是,大多数人从未学习过如何从“需要”的角度来思考。当需要未能得到满足时,我们习惯于认为是他人的错。

卢森堡列出了人类共有的基本需要,包括:自主、理解、尊重、安全感、归属感、爱、庆祝、玩耍等。这些需要是普世的,不分文化、种族或身份。评判、批评、分析和论断他人,都使我们疏离了自己的需要和价值观。

理解需要,不是为了妥协,而是为了找到真正的杠杆。领导者若能看到员工言行背后的需要,激励就能建立在理解之上,而非权威之上。当组织愿意倾听人背后的真实动机,创造力便自然被释放。

▶▷非暴力沟通的第四个要素是:请求

——让需要可以被回应

非暴力沟通的第四个要素是——请求。提出请求是为了让我们的生命变得更加丰盈。在表达了观察、感受和需要之后,我们提出一个明确的请求来满足需要。

请求是一种邀请,让他人有选择的空间。模糊的表达往往制造误解,例如“希望你多配合一些”并不具体,而“希望你明天上午之前把报告初稿发我一份”则更可行。

在团体中发言时,更要说清楚我们希望得到什么样的回应,否则对话很可能不着边际、徒劳无功,也无法满足任何人的需要。

好的请求应明确、积极、可执行。请求的目的不是让别人照做,而是创造共识。请求不同于要求。如果对方感到被强迫,他们即使答应,也是出于恐惧或内疚,而非真心愿意。真正的请求尊重对方的自主性,即使被拒绝,也能继续沟通。

非暴力沟通的意图是,建立一种基于坦诚与同理心的关系。只有当他人相信我们将彼此的关系放在首位并致力于满足彼此的需要时,人们才能够相信我们所提出的是真正的“请求”,而非伪装的“要求”。

当领导能以请求代替要求,关系的基础就从“服从”转向“协作”。在组织沟通中,这种变化往往是文化转型的起点。

▶▷带着同理心倾听

多数人并不会真正倾听。我们常常有强烈的冲动想给他人建议或安慰,或是解释自己的立场和感受。同理心则邀请我们清空先入为主的想法,全身心地聆听他人。

当别人说“我太累了”时,他们想要的也许并不是建议,而是被理解。回应一句“听起来你很疲惫,也许希望能有更多支持,对吗?”比任何道理都更能让人放松。

就像卡尔·罗杰斯所说:“如果有人真的听到了你的心声,不对你评头论足,不试图为你负责,也不想改变你,这多么美好啊!”

一个真正被倾听的人,也更有意愿去倾听他人。不论人们以什么样的方式来表达自己,我们都可以用心聆听他们的观察、感受、需要和请求。

接着,我们可以选择反馈他们的意思、复述我们的理解。此外,持续地同理让他人有机会充分表达自己,当他人感到被充分理解后,我们再来关注解决方案或提出请求。

沟通的转变,往往从“被理解的体验”开始。

▶▷同理心的力量:从冲突到连结

非暴力沟通鼓励我们连结内心最深处的感受和需要,有时表达它们并不容易。然而,同理心让我们能触碰彼此共通的人性,我们的自我表达也会变得容易些。我们越是能够与他人的感受和需要相连,就越不害怕袒露自己。

很多争执并非立场不同,而是情绪未被看见。当人感到被理解,他就不再需要用攻击来捍卫自己。管理者在处理矛盾时,如果能理解员工的不满背后是“想被尊重”的需要,问题就能以合作的方式解决。

作为一个倾听者,我们并不需要懂得心理学理论或接受精神疗法的训练。关键是,我们能够与他人那一刻的独特感受和需要同在。

同理心不是软弱,而是一种深度力量。它能让人放下戒备,也能让沟通回到建设性。哈佛谈判项目的研究指出,真正有效的谈判,始于理解情绪,而非交换条件。这正是同理心的现实价值——它不仅修复关系,也提升效率。

人们往往对自己比对别人更苛刻。我们责备、比较、苛求,试图通过批评推动改变,却常在无意识中削弱了力量。学会爱自己,是沟通的最高修炼。

▶▷放下评判,接纳不完美

人们被教导的方式充满着好坏对错,也因此用这样的方式指责自己,认为自己所做的事情是错的或不好的,活该受到惩罚。

自我批评是一种隐性暴力。它让人陷入羞耻和焦虑,而不是成长。如果我们经常以评判、指责、命令的方式与自己沟通,我们看待自己便仿佛更像一个物件而不是一个人。

我们如何能以善意和友爱对待自己,而非以暴力相向呢?一个重要的因素是转变每时每刻的自我评价。

非暴力沟通认为,每当我们认为他人是错的或是不好的,我们真正的心声是——他人的行为与我们的需要有冲突;如果我们指责的人恰好是自己,我们真正的心声是——我的所作所为没有满足我的需要。

所以,如果我们以需要是否得到满足来评价自己,就更有可能从自我评价的过程中获益。当我们犯错时,与其说“我太笨了”,不如问“我想满足什么需要?有没有更好的方式?”

当一个人能看见自己行为背后的动机,就能用理解取代指责。心理学研究显示,高自我同情者在面对挑战时更有弹性,因为他们不被负面情绪拖拽,而能继续前行。

▶▷培养觉察力,建立与自己的友好关系

非暴力沟通,最关键的是让我们学习重新认识自己,善待自己,以非暴力的方式对待我们自己。毕竟,“没有一种批判比自我批判更强烈,也没有一个法官比我们自己更严苛”。

爱自己不是一蹴而就的,它需要持续的觉察与练习。

倾听自己内心的真实需求,理解行为背后的真实动机,学会以友善而非批判的眼光看待自己。当我们能以理解取代否定,内在的紧张就会逐渐放松。

建立与自己的友好关系,不意味着放纵,而是学会接纳自己。自我同理是一种勇气,它让人从自责中走向成长。懂得善待自己的人,也更容易以同样的理解去对待他人。

在组织中,这种态度能塑造健康文化:员工敢于表达,领导愿意倾听,团队能在开放中协作。当一个人内心平和,他的语言和行为都更有力量。这种由内而外的慈悲,正是非暴力沟通最深的境界。

非暴力沟通不是理想主义的空谈,而是一种现实的选择。它让我们在复杂的关系中保持清醒,让冲突成为理解的起点,让领导力回归影响与信任。

你沟通的态度,决定了生活的温度。生活中真正厉害的人,都在用非暴力方法进行沟通。就像马歇尔·卢森堡博士告诫我们的那样:用我们说出口的话来改变我们的人生。

当人能够以觉察说话,以理解倾听,以尊重回应,就能在任何关系中找到平衡。

只有在真诚的沟通中,才能唤醒每个人内心深处最真实的动力。践行非暴力沟通哲学,让“同理心”成为企业管理甚至产品开发的底层逻辑。泰普洛领导力,作为国内早期提供总裁教练服务和企业成长陪跑的专业机构之一,从2005年开始,我们就开始为CEO和高管提供教练、培训和领导力服务。扫码预约泰普洛实战资深教练

上一篇:重温德鲁克“决策五要素模型”,在AI洪流中保持决策清醒 马歇尔·卢森堡博士提出,沟通不仅是一种技巧,更是一种意识——一种以尊重、理解与同理为核心的生命方式。

纷繁复杂的职场与人际关系中,冲突与误解往往并非源于目标不同,而是因为表达方式失效。语言本可以连接,却常常成为隔阂。非暴力沟通并不是“温和说话”的策略,而是一种让人从防御与评判中解放出来的觉察力。

本文基于马歇尔·卢森堡博士的《非暴力沟通》一书的核心内容,进行精编。学会这门“以理解为核心的语言”,不仅能改变人际关系,更能改变我们看待世界的方式。

以下内容,敬请enjoy:

全文字数 | 4536字

预计阅读 | 4-5分钟

预计阅读 | 4-5分钟

非暴力沟通的四个关键要素:

观察、感受、需要、请求

观察、感受、需要、请求

语言暴力从哪儿来?其实是因为我们的某些语言和表达方式,虽致力于满足某种愿望,却忽视对方的感受和需要,最终导致彼此的疏远和伤害。

非暴力沟通能指导我们转变谈话和聆听的方式。它涵盖了四个关键要素:观察、感受、需要、请求,提供了一种让对话重新回到理解与建设的路径。

▶▷非暴力沟通的第一个要素:观察

——不带评判地看清事实

非暴力沟通的第一个要素是区分观察与评论。我们要清楚地观察有哪些所见、所闻和所触,正影响着我们幸福,而不夹杂任何评论。

人们在日常交流中,常把观察与评价混为一谈。比如说“你总是迟到”、“他太懒了”、“这孩子不懂事”。这些话听起来像事实,其实是带有标签的判断。

当我们想要清晰且诚恳地向他人表达我们的状态时,“观察”是一个重要的要素。如果我们在观察中夹杂着评论,人们便不那么容易真正听见我们想要表达的内容,反而会听到批评,甚至产生抗拒心理。

真正的观察,是不带评判地陈述可以被验证的事实。在管理场景中,这样的表达能让讨论聚焦于事实本身,而不是引发情绪反应。

非暴力沟通并不要求我们保持完全客观,不做任何评论。它只是强调,我们要区分观察与评论。非暴力沟通是一个动态的语言,它不鼓励一成不变、一概而论的陈述。

领导者若能用“事实语言”取代“情绪语言”,冲突往往会减少,问题也更容易被解决。

▶▷非暴力沟通的第二要素:感受

——觉察情绪,而非指责他人

非暴力沟通的第二个要素是如何表达内心的感受。心理治疗师罗洛·梅认为:“成熟的人能捕捉到感受的细微差别,不论是强烈热忱的,还是微妙细腻的,就好像聆听交响乐的不同乐章。”然而对许多人来说,我们所能体会的感受就如他所描述的,“像军号上的音符一样单调”。

许多人习惯于压抑或掩饰自己的感受,尤其是在冲突中。真正的感受应当直接表达情绪,如“我感到伤心”“我觉得不安”。允许自己表达感受、袒露脆弱,也会有助于化解冲突。

卢森堡强调,感受的根源不在于他人的行为,而在于我们自身的需要是否得到满足。因此,表达感受不是指责对方,而是坦诚地呈现自己的内在状态。

愤怒、焦虑、失落,都是需要的信号。当下属在会议中反驳意见时,如果能先停下来觉察自己:“我为什么感到恼火?是因为我渴望被理解、被尊重吗?”这种内在对话能让人从反应中抽离,回到理解。

非暴力沟通强调区分感受与想法,“我觉得你不重视我”是想法,而“我感到失望”才是感受。情绪的清晰表达能让对话更真实,而不是在隐秘的责备中恶化。

表达感受需要练习,你可以建立属于自己的词汇库。这样有助于我们表露情感,让他人明白我们的内心感受,从而更了解我们的需求。

学会观察,学会表达自己的感受,这是非暴力沟通良好的开始。

▶▷非暴力沟通的第三要素:需要

——理解情绪背后的根源

感受源于我们自身的需要,在表达完成感受后,我们可以说出自己的真实需要。

当我们评判、批评、分析或判断他人的言行时,实际上是在用疏离生命的方式表达自己的需要。

如果有人说:“你从不懂我。”他真正的心声是渴望得到理解。如果太太说:“这星期你每天都工作到很晚,相比我,你更爱工作!”那她在诉说的是,亲密的需要未能得到满足。

当我们通过评判、判断和想象等方式间接地表达自己的需要时,他人很容易认为我们在批评他们,并随之启动自我辩护和反抗。我们越能直接说出感受以及相关联的需要,他人也越有可能对我们做出善意的回应。

不幸的是,大多数人从未学习过如何从“需要”的角度来思考。当需要未能得到满足时,我们习惯于认为是他人的错。

卢森堡列出了人类共有的基本需要,包括:自主、理解、尊重、安全感、归属感、爱、庆祝、玩耍等。这些需要是普世的,不分文化、种族或身份。评判、批评、分析和论断他人,都使我们疏离了自己的需要和价值观。

理解需要,不是为了妥协,而是为了找到真正的杠杆。领导者若能看到员工言行背后的需要,激励就能建立在理解之上,而非权威之上。当组织愿意倾听人背后的真实动机,创造力便自然被释放。

▶▷非暴力沟通的第四个要素是:请求

——让需要可以被回应

非暴力沟通的第四个要素是——请求。提出请求是为了让我们的生命变得更加丰盈。在表达了观察、感受和需要之后,我们提出一个明确的请求来满足需要。

请求是一种邀请,让他人有选择的空间。模糊的表达往往制造误解,例如“希望你多配合一些”并不具体,而“希望你明天上午之前把报告初稿发我一份”则更可行。

在团体中发言时,更要说清楚我们希望得到什么样的回应,否则对话很可能不着边际、徒劳无功,也无法满足任何人的需要。

好的请求应明确、积极、可执行。请求的目的不是让别人照做,而是创造共识。请求不同于要求。如果对方感到被强迫,他们即使答应,也是出于恐惧或内疚,而非真心愿意。真正的请求尊重对方的自主性,即使被拒绝,也能继续沟通。

非暴力沟通的意图是,建立一种基于坦诚与同理心的关系。只有当他人相信我们将彼此的关系放在首位并致力于满足彼此的需要时,人们才能够相信我们所提出的是真正的“请求”,而非伪装的“要求”。

当领导能以请求代替要求,关系的基础就从“服从”转向“协作”。在组织沟通中,这种变化往往是文化转型的起点。

运用同理心,让理解成为连接的语言

如果说“观察、感受、需要、请求”是方法的骨架,那么同理心便是让这套结构有温度的灵魂。所谓同理心,并非赞同或迁就,而是以理解的姿态进入他人的世界,去感受他此刻的情绪与需要。▶▷带着同理心倾听

多数人并不会真正倾听。我们常常有强烈的冲动想给他人建议或安慰,或是解释自己的立场和感受。同理心则邀请我们清空先入为主的想法,全身心地聆听他人。

当别人说“我太累了”时,他们想要的也许并不是建议,而是被理解。回应一句“听起来你很疲惫,也许希望能有更多支持,对吗?”比任何道理都更能让人放松。

就像卡尔·罗杰斯所说:“如果有人真的听到了你的心声,不对你评头论足,不试图为你负责,也不想改变你,这多么美好啊!”

一个真正被倾听的人,也更有意愿去倾听他人。不论人们以什么样的方式来表达自己,我们都可以用心聆听他们的观察、感受、需要和请求。

接着,我们可以选择反馈他们的意思、复述我们的理解。此外,持续地同理让他人有机会充分表达自己,当他人感到被充分理解后,我们再来关注解决方案或提出请求。

沟通的转变,往往从“被理解的体验”开始。

▶▷同理心的力量:从冲突到连结

非暴力沟通鼓励我们连结内心最深处的感受和需要,有时表达它们并不容易。然而,同理心让我们能触碰彼此共通的人性,我们的自我表达也会变得容易些。我们越是能够与他人的感受和需要相连,就越不害怕袒露自己。

很多争执并非立场不同,而是情绪未被看见。当人感到被理解,他就不再需要用攻击来捍卫自己。管理者在处理矛盾时,如果能理解员工的不满背后是“想被尊重”的需要,问题就能以合作的方式解决。

作为一个倾听者,我们并不需要懂得心理学理论或接受精神疗法的训练。关键是,我们能够与他人那一刻的独特感受和需要同在。

同理心不是软弱,而是一种深度力量。它能让人放下戒备,也能让沟通回到建设性。哈佛谈判项目的研究指出,真正有效的谈判,始于理解情绪,而非交换条件。这正是同理心的现实价值——它不仅修复关系,也提升效率。

与自己和解,才能与世界和解

非暴力沟通可以改善与朋友、亲人、同事乃至政治对手之间的关系。然而,它关键的应用或许在于改变我们对待自己的方式。我们若用暴力的方式对待自己,就很难真正做到善待他人。人们往往对自己比对别人更苛刻。我们责备、比较、苛求,试图通过批评推动改变,却常在无意识中削弱了力量。学会爱自己,是沟通的最高修炼。

▶▷放下评判,接纳不完美

人们被教导的方式充满着好坏对错,也因此用这样的方式指责自己,认为自己所做的事情是错的或不好的,活该受到惩罚。

自我批评是一种隐性暴力。它让人陷入羞耻和焦虑,而不是成长。如果我们经常以评判、指责、命令的方式与自己沟通,我们看待自己便仿佛更像一个物件而不是一个人。

我们如何能以善意和友爱对待自己,而非以暴力相向呢?一个重要的因素是转变每时每刻的自我评价。

非暴力沟通认为,每当我们认为他人是错的或是不好的,我们真正的心声是——他人的行为与我们的需要有冲突;如果我们指责的人恰好是自己,我们真正的心声是——我的所作所为没有满足我的需要。

所以,如果我们以需要是否得到满足来评价自己,就更有可能从自我评价的过程中获益。当我们犯错时,与其说“我太笨了”,不如问“我想满足什么需要?有没有更好的方式?”

当一个人能看见自己行为背后的动机,就能用理解取代指责。心理学研究显示,高自我同情者在面对挑战时更有弹性,因为他们不被负面情绪拖拽,而能继续前行。

▶▷培养觉察力,建立与自己的友好关系

非暴力沟通,最关键的是让我们学习重新认识自己,善待自己,以非暴力的方式对待我们自己。毕竟,“没有一种批判比自我批判更强烈,也没有一个法官比我们自己更严苛”。

爱自己不是一蹴而就的,它需要持续的觉察与练习。

倾听自己内心的真实需求,理解行为背后的真实动机,学会以友善而非批判的眼光看待自己。当我们能以理解取代否定,内在的紧张就会逐渐放松。

建立与自己的友好关系,不意味着放纵,而是学会接纳自己。自我同理是一种勇气,它让人从自责中走向成长。懂得善待自己的人,也更容易以同样的理解去对待他人。

在组织中,这种态度能塑造健康文化:员工敢于表达,领导愿意倾听,团队能在开放中协作。当一个人内心平和,他的语言和行为都更有力量。这种由内而外的慈悲,正是非暴力沟通最深的境界。

非暴力沟通不是理想主义的空谈,而是一种现实的选择。它让我们在复杂的关系中保持清醒,让冲突成为理解的起点,让领导力回归影响与信任。

你沟通的态度,决定了生活的温度。生活中真正厉害的人,都在用非暴力方法进行沟通。就像马歇尔·卢森堡博士告诫我们的那样:用我们说出口的话来改变我们的人生。

当人能够以觉察说话,以理解倾听,以尊重回应,就能在任何关系中找到平衡。

只有在真诚的沟通中,才能唤醒每个人内心深处最真实的动力。践行非暴力沟通哲学,让“同理心”成为企业管理甚至产品开发的底层逻辑。泰普洛领导力,作为国内早期提供总裁教练服务和企业成长陪跑的专业机构之一,从2005年开始,我们就开始为CEO和高管提供教练、培训和领导力服务。扫码预约泰普洛实战资深教练

如有疑问,欢迎咨询

Ivana:18918323203(同微信)

Ivana:18918323203(同微信)

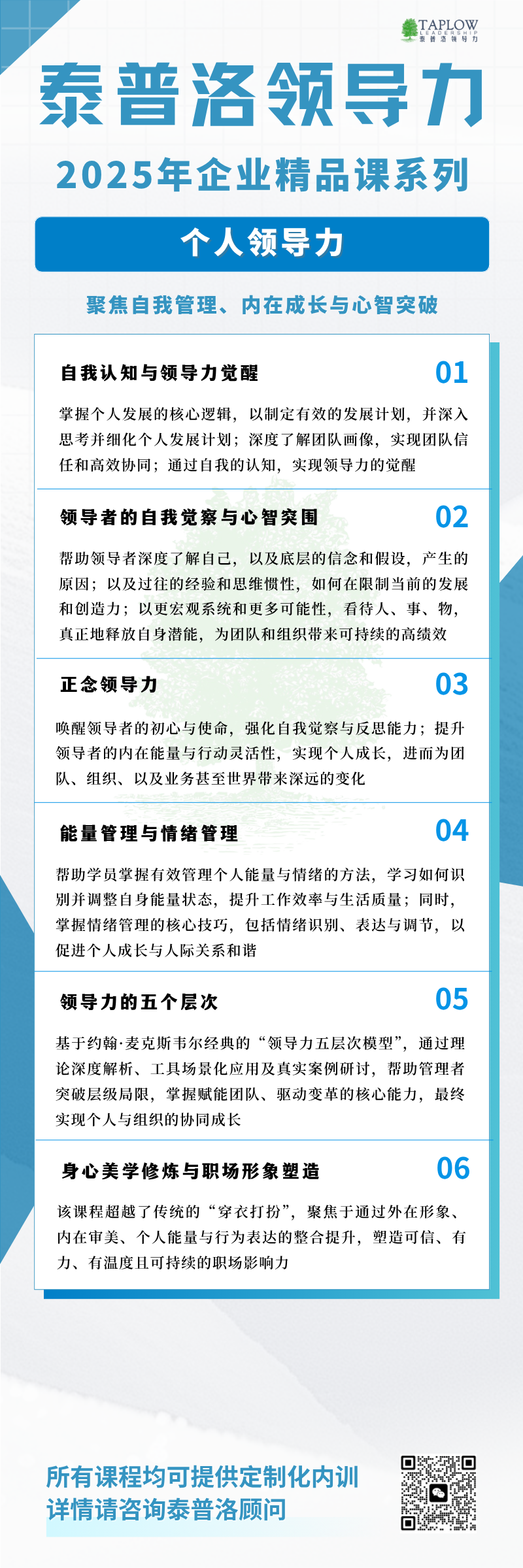

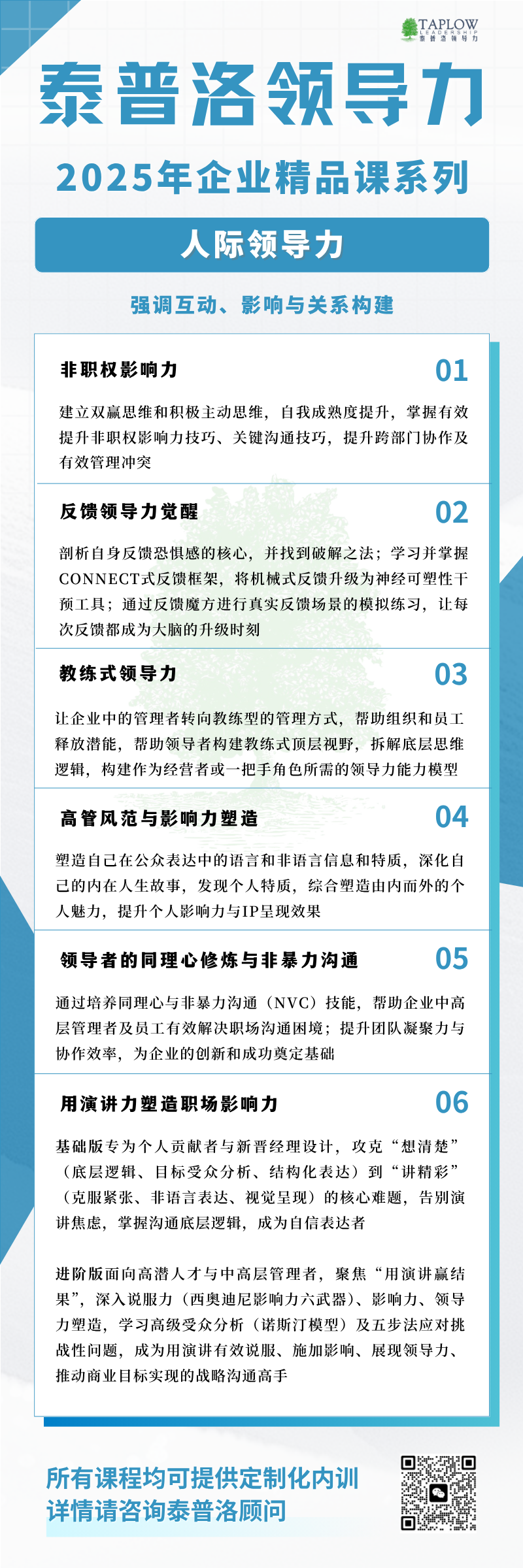

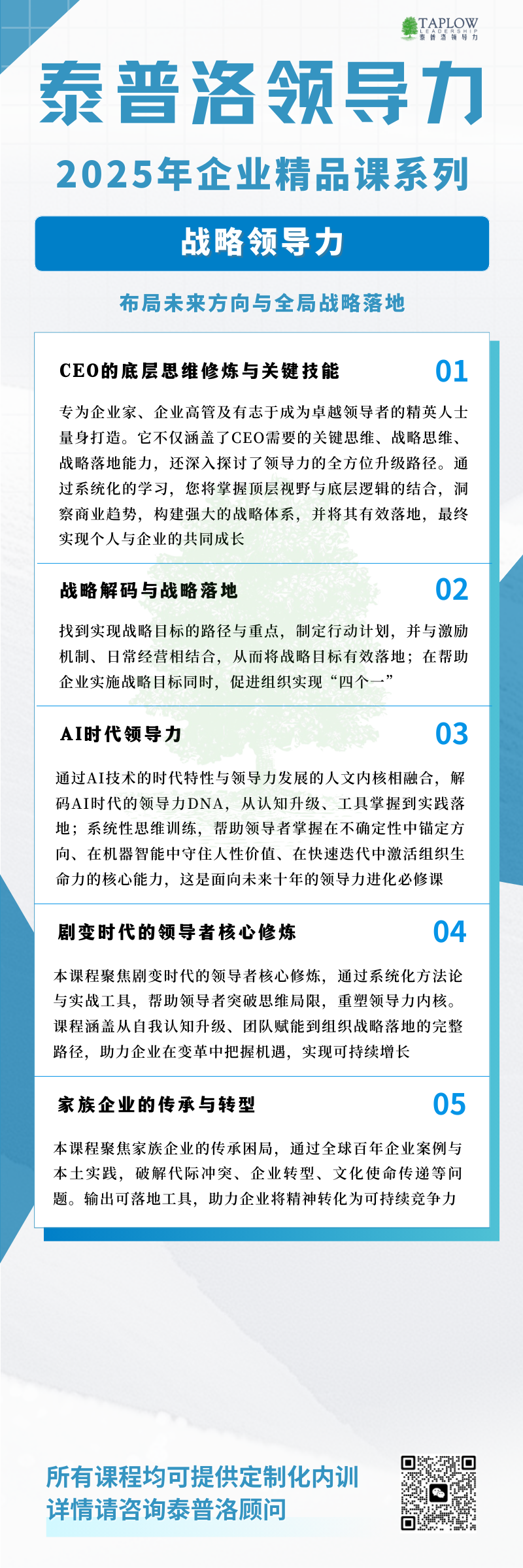

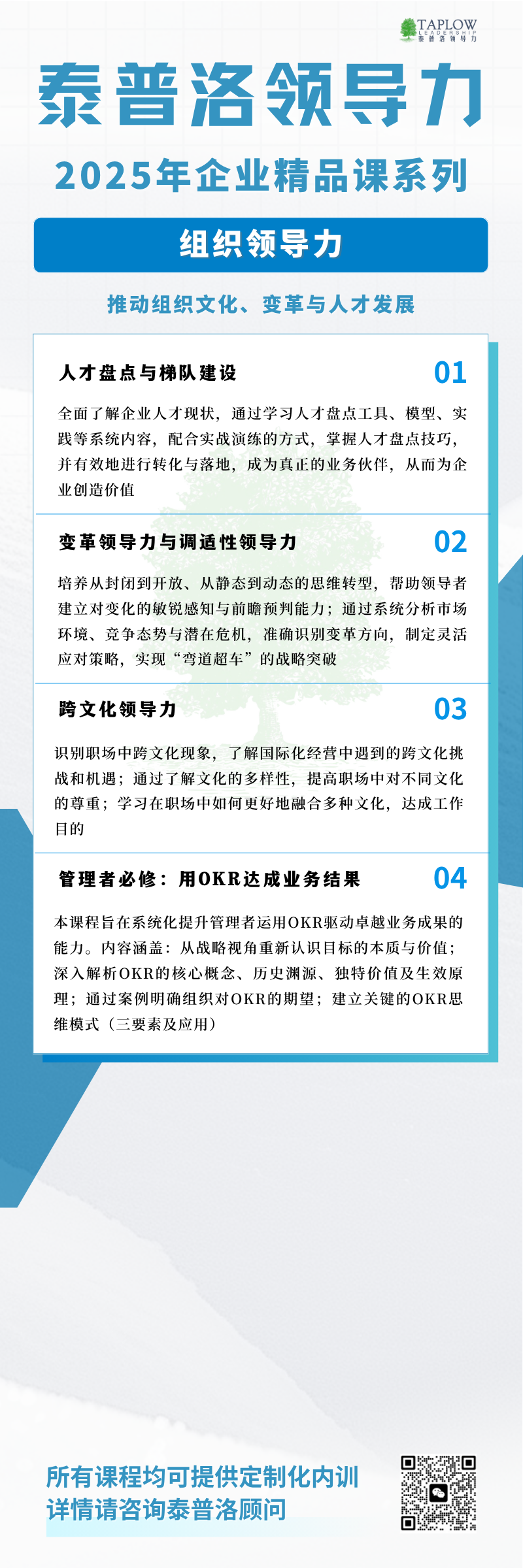

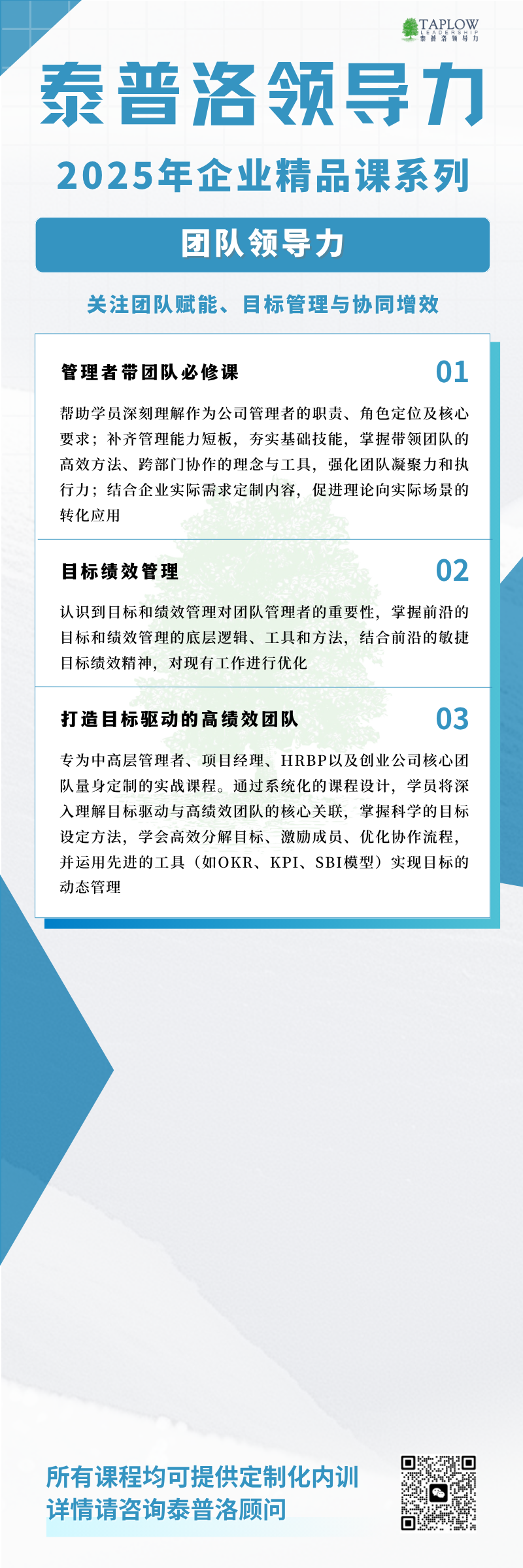

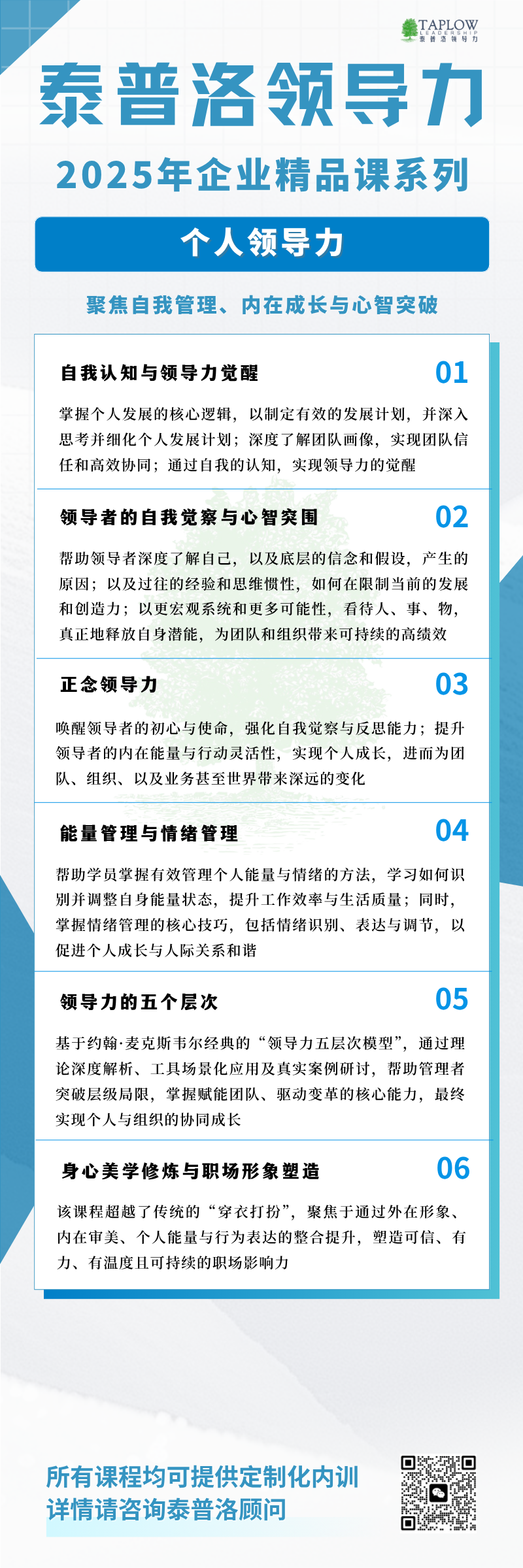

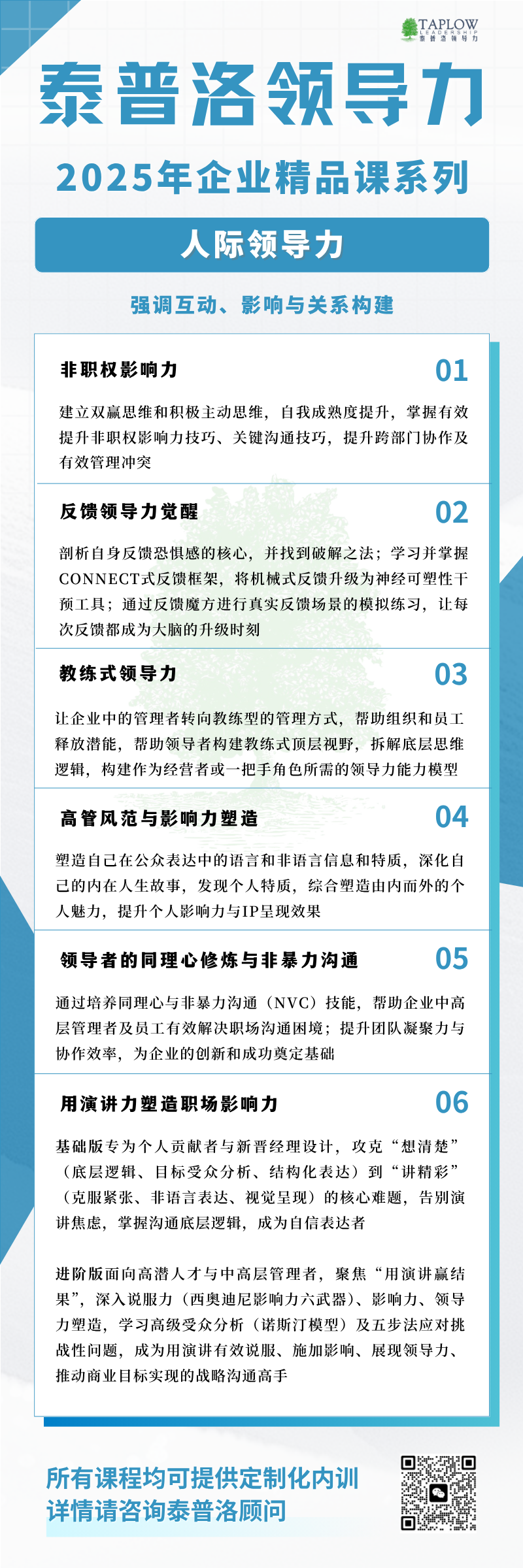

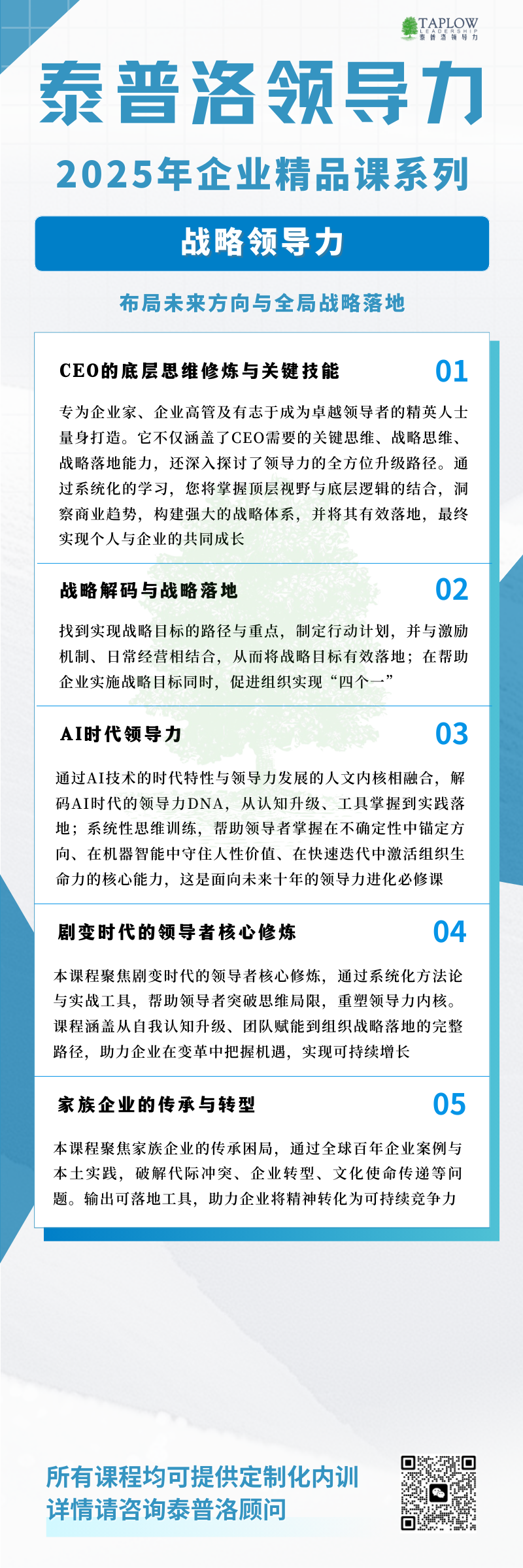

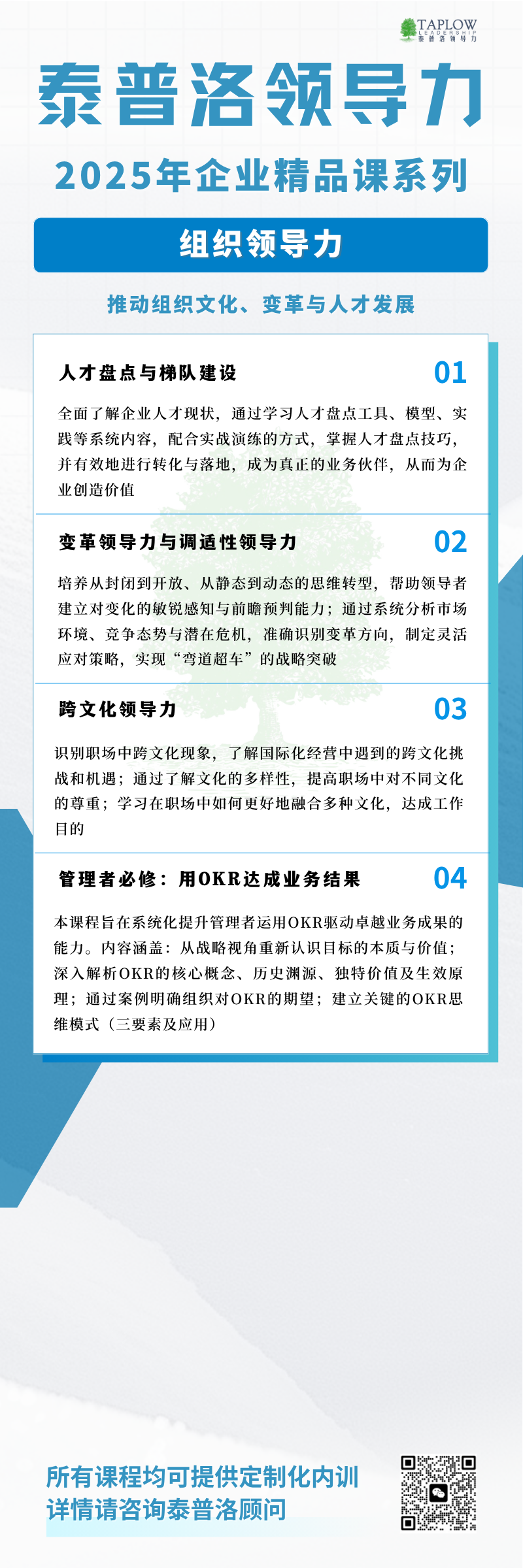

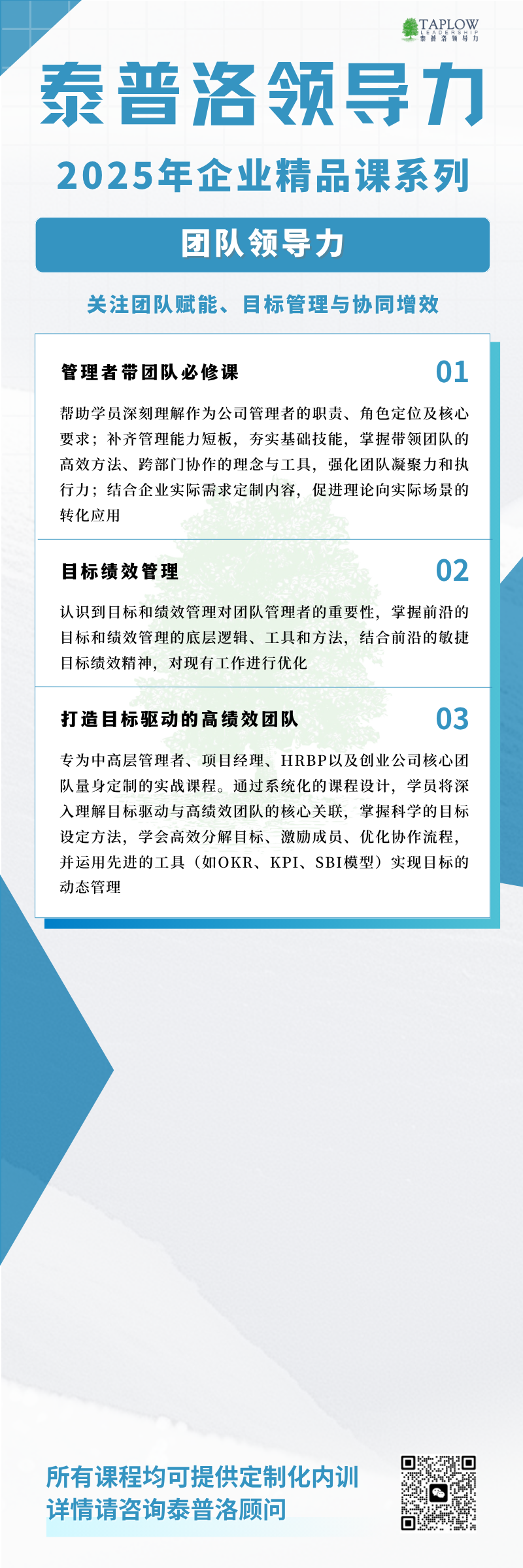

泰普洛领导力2025最新精品课系列

下一篇:CPI知识课堂 | 如何分析自己的岗位角色要求